極少生病的眉眉與我,從Vermont玩了一趟回來,全得了流感。我躺了兩天,她也躺了兩天,這是眉眉人生第一次,因為發燒生病兩天沒上學。

我們的生活雖然忙碌,但親愛的老公和我仍常常帶眉眉出遊。如果只有我們三人,我猜想絕計沒有那麼強大的動力,明明累的半死仍然老遠開車五小時出門度假。

朋友笑說我是地表最棒的生活規劃者之一,想來不是浪得虛名。百忙生活中,常有朋友相邀出遊,這些朋友都非常了解我的性格,所以早早就會和我把行程排定,即使最後我百般不願也一定會成行。因為,我們說好了!!例如,我的人生第一場露營,就是給朋友拖著走。二月只有短短一週的寒假,也和朋友全家一起到北邊度假。這剛剛過去、三月的Easter break,去年底就和從小一起長大,「我的」好友說定,大伙兒從美國各地集合到Vermont去。所以,我們的生活多彩多姿,也和朋友相親相愛!

除了朋友,我們這一家,和家人也相當親近。

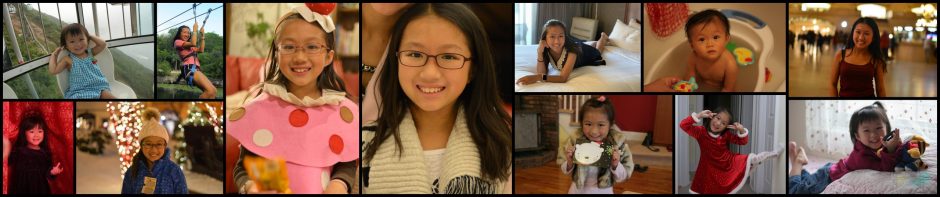

這是我們。但,生活中,是不是常聽到說,其實,我和家人不親?其實,我和我爸媽不親呢?

最近,我家來了些小客人,是台灣來的高中生,開始在美國展開高中新生活。我和這孩子素不相識,但見了面後一見如故,相當投緣。她的父母年紀和我相去不遠。

這晚,我們聊起了「家人」。她說,雖然她從小就常回阿嬤家,但她和阿公阿嬤一點都不親。接著又說,她很怕台灣的「過年」,因為同一群人,要在一起吃很多天的飯,同樣的菜色、同樣的人,唯一不同的就是換人付錢。所以這孩子覺得,她從頭到尾,都不知道要和大人聊什麼,所以只好埋頭苦吃。結論就是,在台灣很可怕,要一直和大人在一起…

這世上沒有一個父母,喜歡和自己的孩子「不親」,也不會有父母,希望自己的孩子與阿公阿嬤「不親」。那麼,到底是發生了什麼事,為什麼孩子的感覺,都是和家人「不親」呢?

我的觀察,覺得台灣人重「量」不重「質」;相較台灣人,美國人比較重質不重量。

台灣人,非常重「吃」。我個人很不喜歡這「吃飯文化」,每年我們前腳踏上台灣土地,就會開始耳聞誰要請我吃飯、誰的誰又要請我們去吃什麼。說實在,我一點都不想和「誰」去吃飯,因為我和他們一點都不熟;再來,從來沒人請我吃「我想吃」的東西,都是別人說了算。那,到底為什麼我要把我難得回來的時間,用去我一點都不熟的人身上?吃我一點都不想吃的東西呢?

而且,更多時候,大家吃飯只是為了上次你請我,所以這次我要回請。並不是打算利用吃飯這個機會,我們大伙兒好好敘舊聊天。我看到的是一群人坐在餐桌上,滑手機的滑手機、菜一端上大伙兒忙著拍照PO網。這一頓飯吃下來我既沒有多了解誰一些,也沒有真正享受到美食。

所以,很快的,我做了自己的主人。我回絕所有我不想要的飯局,誰也不用請我。別再浪費我的時間!

反觀外國人吃飯和台灣人非常不同,光是座位配置就相當講究。主人一定會考慮怎麼分配坐次,讓賓主盡歡,而不是大人小孩全放到同一張桌子,你們這一家我很喜歡,所以大大小小都和我坐。其他不是我重要客人,隨便亂坐沒有關係。試想,小孩坐到大人桌,哪個孩子會吃的開心?光是對付大人奇怪的問題就倒盡胃口,那也難怪沒有小孩會喜歡和長輩一起吃飯。或者,外國人常會有只有「大人」的飯局,小孩可以在家啊,為什麼一定得要跟出門吃這種「社交」飯呢?說實話,既浪費孩子的時間也浪費大人的金錢。

可是,孩子沒有自主權,他們得聽命父母,而且,說起來父母也沒錯,要他們回去見長輩,陪老人家吃頓飯有這麼過份嗎?

一點也不過份!可惜的是,大家劃錯重點。這團圓的意義應該是在吃飯時的聊天內容、拉近彼此距離、問候彼此近況,而不是在吃飯本身,或者你上次請我所以我非得回請,再或炫耀我的孩子和我非常親近,我們做什麼都會在一起…。我覺得台灣人分不清情感是需要花時間與力氣培養,錯以為只要大家坐下來一起吃飯就是團聚、就是感情好。所以父母忙了半天,結果和孩子一點也不親,最後孩子和阿公阿嬤也不親,然後孩子和朋友之間也只剩臉書的「讚」來維繫情感,真實的友誼到底有多少呢?

我給眉眉最好的手機、最好的網路,因為我知道這些東西是新世代的「氧氣」,相較於大部份的父母,我簡直是壞到極點的榜樣。可是,眉眉交朋友從不靠手機,也沒有整天黏在網路上,相反的,我覺得她把手機發揮的淋漓盡致,為她的生活加分不少。

許多父母,防堵孩子使用3C產品,因為他們怕孩子著迷;強迫孩子與他們一起社交,因為這樣可以拉近彼此的距離。但是結果,孩子還是著迷手機、也沒有和父母變成好朋友…

家人之間的「親」與「不親」,其實得花許多力氣去思考,彼此真正需要的是什麼,而不是單向的拉著孩子,盡給孩子些不必要的束縛和規矩。當然,我更同意家人就是要花時間相處,只是這相處,卻是父母得用盡心思去思考,怎麼加深相處的內容,而不是把三代家人全拉在一起、坐下來吃飯,這種讓孩子一點都沒有好感的飯局,只會讓孩子想到這些大人就想逃,何來感情和彼此瞭解可言?