教完琴,我抬頭看了一下時鐘,八點多了,他們應該快回來了!

下午,學生還沒來之前,朋友的孩子,一個三十初頭的女孩,撥了一通電話給我,她喊我怡茹姊。「你今天有空嗎?我晚上可以過來找你聊一聊嗎?」

最怕這種電話,我能說不要嗎?千萬別來,我從兩點工作到八點,沒吃沒喝、沒力氣聊天!

快速塞了幾口晚餐到嘴裡,便聽見開門的聲音。她苦了一張臉,我說,你還好嗎?

「不好,超級不好!」

這個朋友的孩子是土生土長的ABC,拿了兩個長春籐名校的碩士學歷,說了一口好國語、台語加上英文。她說自己一輩子在台灣美國進出,怎麼所有人家眼裡看來的優勢,在她生命中全變成缺點?她不是無病呻吟,而是夾在中西文化、美國與傳統台灣思想下的犧牲品。

她相當優秀,可是極沒信心。因為,從小到大不管怎麼做,父母永遠都沒有辦法了解,她在想什麼?所有她的成就與快樂,由父母的角度看去,似乎一無是處。這回她的委屈,我實在深表同情。生日將至,所以她和朋友相約慶生。這件事我左看右看正看倒著看,都看不出為什麼可以變成壓垮駱駝的最後一根稻草,可它偏偏就是。父親要求她在那天做某件極為不重要的事,她回了一句,可是那天是我生日,我和朋友約好了要吃晚餐。結果,六十多歲的父親勃然大怒,覺得小孩憑什麼慶生?這麼了不起只是一個生日就要如此大張旗鼓?

這事不免讓我想起自己。大學時代,我感覺我和父親也有過似曾相識的對話,也許他們那個年代,只有老人在「做生日」。

對我來說,成長過程中的生日週,是一年一度和朋友相聚的大好時光,生日,只是一個籍口讓大家找出一個時間、地方,敘舊。別說別人,我自己一直都是這樣做。老實說,我不知這樣做有哪裡不妥?

反觀美國人的「過生日」,和我理想中的過生日法則大不相同。從孩子出生、幼稚園、即使到現在,甚或是我四、五十歲的朋友們,大家對過生日都樂此不疲。包場地、辦活動、禮物…這是他們的文化,生日對他們來說,是一件大事,不是和朋友相聚、聊天就可以打發了的事。說起來,這和我們傳統為長輩「做生日」,有異取同功之妙。所以,我也不太來這套,我覺得教養小孩從小就這般隆重過生日,未免超過。所以,我們這小家庭對生日的過法,一直是用我自創的生日週,和想見的朋友做些特別的事,吃些特別的食物,享受一下這特別的日子。

這女孩在美國出生長大,當然和宇眉一樣,深受美國人過生日的文化影響。我相信,她自己一定認為她的做法極為低調,不知為何仍招來一頓漫罵?

這就是我常說,中西文化的碰撞。我的每一日,都夾在中西文化碰撞的對話中!

這事,無解,因為她的父母堅持他們三十年前的台灣觀念,一點都沒有錯。而我們活在的是當今的美國,她也沒有錯。

許多的不快樂和接二連三的病痛,這女孩瞭解自己在家中得不到支持,意識到自己似乎得了憂鬱症,所以她求助心理醫師。這事在美國稀鬆平常,每個人家都有人在看不同的治療師。她沒有覺得這事該引起風異,所以在家常對話中和家裡提及,想不到又展開了另一場家庭風暴。

爸媽要求她停止與心理醫師的對話,告訴她她沒有需要、沒有問題,告訴她看心理醫師讓他們的家庭蒙羞。我覺得我好像在看瓊瑤小說,這樣不可思議的事竟然就在我的身邊上映?

她哭的委屈,我聽的無言。我不會忘記,自己從小到大,就是土生土長的台灣孩子,可是卻有一個體制外的腦袋。我書讀不好,但人緣超好,從小到大,我給這個大家庭的萬般皆下品唯有醫生好的觀念貶低的一文不值。每一件我做成功的事,在大家眼裡就是一無是處。當然,沒有人責怪我的不成材,只是,用同情的眼光,期盼我利用美麗的外表,趕快嫁個好醫生換得一生美好。可惜我就是腦袋不對,嫁醫生做個不用工作的少奶奶,從來不是我的夢想。所以我買了單程機票,來到美國。開啟了我人生的另一頁。

我的故事和她大不相同,雖然我土生土長台灣,可是我從沒有困惑於自己與傳統價值觀的不同。但她不一樣。她雖然土生土長美國,可是由裡而外就是個台灣孩子,她真心覺得自己不該去看心理醫師、自己不該過生日,當她聽了父母的責難。

所以,我給了她父母不會開心的建議。我鼓勵她做自己,一定要過生日,但不要和父母碰撞,改了和朋友相約的日期,一樣可以又過生日又完成父母的交代。然後保持低調,如果他們不過問,不必自首,我們沒有說謊,只是選擇性交代事情而已。心理醫師的部份更是如此,必要的時候,我說你只好選擇說謊。當然,這是下下策,誰不想對自己的父母敞開心胸、分享每件事?可是如果說了沒有好處,而且還得停下心理醫生、傷害自己,弄到最後想不開走上絕路,那絕不是父母樂見的結果,他們只是天真的不知道,他們的孩子需要幫忙。

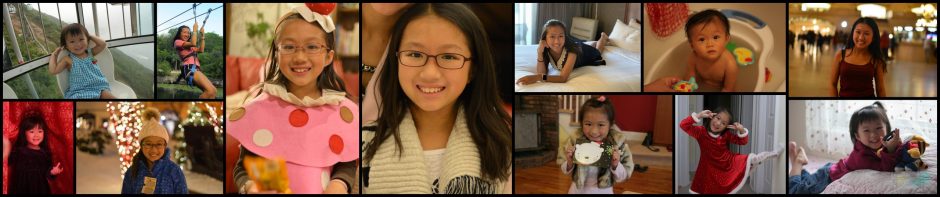

我的工作,除了每天魚貫進出練琴的孩子,還有各式各樣的心理諮商。說不定教琴面對天真可愛的笑臉,就是我面對心理諮商眼淚的泉源。