生離死別就是生活的插曲。

親愛的老公和我,在零下十五度的早晨,伴著風笛樂聲,陪L一家在墓園裡結束了簡單、隆重而美麗的喪禮。

我不知道自己是「美國化」了?還是骨子裡就反傳統?對於台灣的喪禮文化,我從來沒有真正的認同感。走過母喪加上父喪,我很慶幸母親的葬禮,我們姊妹用了「我們」自己能夠接受的儀式。當然,我相信當年我們的儀式對許多長輩來說,既不合宜又不懂禮數。我們都不是基督教徒,為何把母親放在西式靈堂?為何也不用拜拜?

理由很簡單,因為放在一個我們都不會害怕的地方、都喜歡的環境,無時無刻我們兄弟姊妹都可以去看她。加上,心理上我比較傾向,逝者歸回塵土,是一份真正結束。不用再有後敘的繁文縟節和禮教,所以在世的人可以專心生活。

這事可能要這樣看。就台灣的傳統社會而言,喪禮是要讓在世的人做一份圓滿,所以大家儘可能的為往生者建造一份極樂世界,傳統一點的鄉村還篤信燒大房子、車子和傭人讓往生者可以過一份更舒適的生活…還要做七,每隔兩天就一個七要做…

我卻認為這份結束應該要在世的人獲得一份安寧。

永遠不會忘記,父喪時,某位長輩大聲小聲的對我們姊妹說,無論如何每一個「七」我們姊妹都得在,百日我也得從美國回來參加…

我想,雖然我緊抿著嘴,極力忍住出言不遜,但我的大眼睛裡一定只剩眼白。從來就不是父母想要我做什麼就會乖乖聽話的人,有可能遵照這位既不是我父也不是我母的長輩聖旨嗎?

我只有辦法配合某些「演出」,偶爾現身站在那讓人滿足一下「孝女」的悲傷。

其實,我是悲傷的。只是,我的邏輯比較接近,既然往者已矣,就讓我們用自己的方式消化悲傷。那樣誇張的演出沒有辦法讓我獲得安寧。在意的人可以用自己的方法辦事,我並沒有強化我是父親的女兒所以要改變傳統,我只是無法乖乖的追隨傳統,演出和打扮成大家想看見的「孝女」。

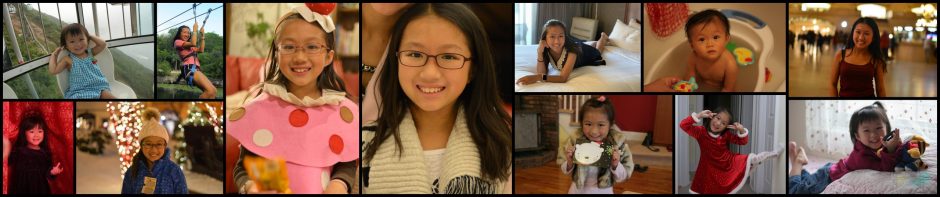

美麗的悲傷!L穿著非常美麗,出席全天的行程。對於台灣喪事我還有一份的不能理解和接受,為什麼不能美麗的出席喪禮?這是一份心意,美國人說,「打扮越是美麗表示對逝者越是尊重。」

我比較喜歡這份「美麗」的邏輯、「美麗」的道別。